La souveraineté d'Israël en vertu du droit international et l'inexistence d'un État palestinien

Les critères juridiques de la qualité d'État

I. Introduction

La question de la souveraineté d'Israël et de l'existence d'un État palestinien n'est pas seulement un différend politique, mais une question de droit international établi. Israël remplit tous les critères d'un État au sens de la Convention de Montevideo et a été reconnu par 165 des 193 États membres de l'ONU en décembre 2020. Ses frontières, qui trouvent leur origine dans le mandat britannique de 1922 et ont été confirmées par les Nations unies en 1949, sont juridiquement incontestables. À l'inverse, la Palestine ne remplit pas les conditions fondamentales pour être considérée comme un État, ne bénéficie pas d'une large reconnaissance internationale et n'a jamais exercé de souveraineté effective sur un territoire. Le présent document vise à démontrer :

Le respect par Israël des critères de l'État en vertu du droit international.

La base juridique des frontières d'Israël en vertu du principe de l'uti possidetis juris.

L'absence d'un État palestinien dans le même cadre juridique.

II. La souveraineté d'Israël en vertu du droit international

Les critères de Montevideo

La Convention de Montevideo de 1933 définit quatre critères pour la reconnaissance d'un État :

Population permanente : Israël a une population définie et continue, avec des communautés juives et arabes résidant sur son territoire depuis sa création.

Territoire défini : les frontières d'Israël ont été établies par le mandat britannique de 1922 sur la Palestine, qui comprenait l'Israël moderne, la Cisjordanie et Gaza. Ces frontières ont été héritées en vertu du principe de l'uti possidetis juris (voir ci-dessous).

Gouvernement effectif : Israël dispose depuis 1948 d'un gouvernement stable et démocratique, qui contrôle son territoire et a la capacité de conclure des traités (par exemple, les accords de paix avec l'Égypte et la Jordanie).

Capacité à entretenir des relations extérieures : Israël entretient des relations diplomatiques avec 165 États et est membre de l'ONU, de l'OMC et de l'OCDE.

Contraste avec la Palestine : L'Autorité palestinienne (AP) n'exerce pas un contrôle total sur Gaza (gouvernée par le Hamas) et ne peut mener une politique étrangère indépendante sans la supervision d'Israël.

Reconnaissance par les Nations unies

Israël a été admis à l'ONU le 11 mai 1949, en vertu de la résolution 273 de l'Assemblée générale, qui a affirmé sa souveraineté et son respect de la Charte des Nations unies. La résolution a été adoptée à la majorité des deux tiers, le Conseil de sécurité votant par 9 voix contre 1 (l'Égypte s'est opposée, le Royaume-Uni s'est abstenu). Cela a satisfait à l'exigence de reconnaissance internationale prévue par le traité de Lausanne (1923).

Précédent important : l'adhésion à l'ONU est un acte de reconnaissance définitif en vertu du droit international. Comme l'a jugé la Cour internationale de justice (CIJ) dans l'affaire des Admissions (1948), l'adhésion à l'ONU reflète le jugement collectif de la communauté internationale.

Le principe de l'uti possidetis juris

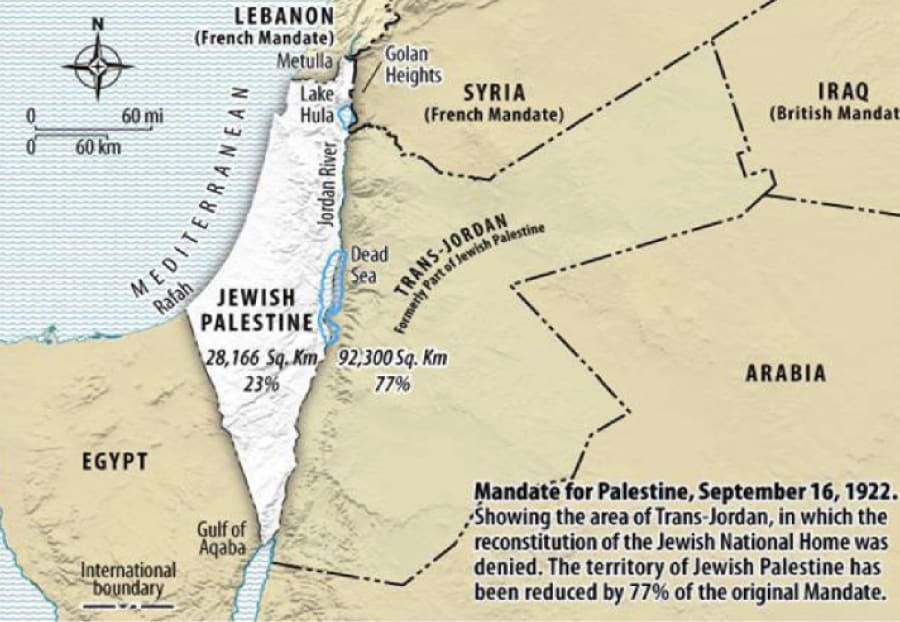

Les frontières d'Israël découlent du mandat britannique de 1922, que la Société des Nations a désigné comme le territoire d'un « foyer national juif ». Les frontières du mandat étaient les suivantes :

Juridiquement contraignantes : la conférence de San Remo de 1920 et l'accord anglo-français de 1923 ont codifié ces frontières.

Héritées par Israël : en vertu du principe de l'uti possidetis, les États nouvellement indépendants conservent les frontières administratives de leurs prédécesseurs (par exemple, affaire relative au différend frontalier entre le Burkina Faso et le Mali, 1986). Les frontières du mandat ont été confirmées par l'ONU en 1949 lors de l'adhésion d'Israël à l'organisation.

Distinction essentielle : le mandat britannique était un cadre administratif, et non un État souverain. La souveraineté d'Israël s'est cristallisée lors de son indépendance en 1948 et de sa reconnaissance par l'ONU en 1949.

III. Le mythe de l'État palestinien

Non-respect des critères de Montevideo

Absence de territoire défini : les frontières revendiquées par la Palestine (Cisjordanie, Gaza, Jérusalem-Est) n'ont jamais fait l'objet d'un accord international. Le plan de partition de l'ONU de 1947 (résolution 181) n'était pas contraignant et a été rejeté par les États arabes.

Absence de gouvernement effectif : le Hamas et l'Autorité palestinienne sont des entités hostiles l'une envers l'autre. Gaza est sous le contrôle du Hamas depuis 2007, tandis que l'autorité de l'Autorité palestinienne en Cisjordanie dépend de la coopération d'Israël en matière de sécurité.

Absence de souveraineté : la Palestine n'a jamais contrôlé ses propres frontières, son espace aérien ou sa monnaie. Elle reste dépendante d'Israël et de l'aide étrangère sur les plans économique et militaire.

B. Reconnaissance limitée

Statut d'observateur à l'ONU (2012) : l'Assemblée générale a accordé à la Palestine le statut d'« État observateur non membre », mais ce statut est symbolique. Comme l'a souligné la CIJ dans son arrêt « Reparations for Injuries » (1949), le statut accordé par l'ONU ne confère pas à lui seul la qualité d'État.

Reconnaissance diplomatique : Seuls 138 des 193 États membres de l'ONU reconnaissent la Palestine, dont beaucoup (par exemple la Suède) ont par la suite admis qu'il s'agissait d'un geste politique et non d'une décision juridique.

C. Contexte historique

Ère ottomane (1517-1917) : La Palestine était une région administrative de l'Empire ottoman, et non une entité souveraine.

Mandat britannique (1922-1948) : le terme « Palestinien » désignait tous les résidents (Juifs et Arabes), et non une nation distincte. L'OLP, fondée en 1964, a ensuite construit une identité nationaliste.

Implication juridique : en vertu de l'arbitrage de l'île de Palmas (1928), la souveraineté exige l'exercice continu et pacifique de l'autorité de l'État, une condition que la Palestine n'a jamais remplie.

IV. Réfutation des contre-arguments

Le discours sur l'« occupation »

Les détracteurs affirment qu'Israël « occupe » le territoire palestinien, mais cela présuppose l'existence d'un État palestinien souverain. La Cisjordanie et la bande de Gaza n'ont jamais été souveraines :

L'annexion de la Cisjordanie par la Jordanie (1950) n'a été reconnue que par le Pakistan et le Royaume-Uni.

Pas légalement palestiniennes : les accords d'armistice de 1949 stipulaient explicitement que les frontières étaient temporaires (« sans préjudice des règlements futurs »).

Revendications théologiques vs revendications juridiques

Les États arabes font souvent valoir des revendications religieuses sur Jérusalem (par exemple, « terre islamique »), mais le droit international ne reconnaît pas la souveraineté théologique. Comme l'a jugé la CIJ dans l'affaire du Sahara occidental (1975), le titre territorial exige un contrôle démontré, et non des liens historiques ou religieux.

V. Conclusion

Israël est un État souverain en vertu du droit international, avec des frontières reconnues, un gouvernement opérationnel et une large reconnaissance diplomatique. La Palestine, en revanche, est une aspiration politique, et non une réalité juridique. L'examen récent de la situation de la Palestine par la Cour pénale internationale (avril 2025) souligne cette distinction : l'État ne peut être créé par la rhétorique ou des résolutions de l'ONU. La communauté internationale doit réaffirmer la souveraineté d'Israël et rejeter les efforts visant à le délégitimer par de faux récits sur l'État palestinien.

Autorité finale : Uti possidetis juris et la résolution 273 des Nations unies constituent le fondement de la légitimité juridique d'Israël. Comme l'a fait remarquer le juge Higgins dans l'avis consultatif sur le mur (2004), l'autodétermination n'équivaut pas automatiquement à la création d'un État, une leçon que les Palestiniens n'ont pas encore comprise.

Aurthur est journaliste technique, rédacteur de contenu SEO, stratège marketing et développeur web indépendant. Il est titulaire d'un MBA de l'Université de gestion et de technologie d'Arlington, en Virginie.